Lo Spielberg dell’Irpinia

STORIA DEL CARCERE

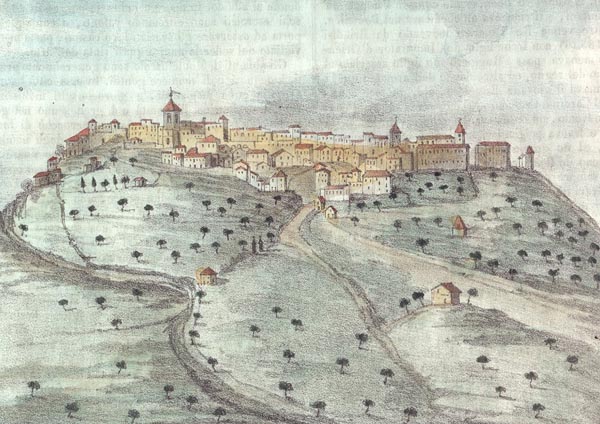

Le origini del Castello di Montefusco si perdono nelle tenebre del Medioevo. La tradizione lo vuole edificato dai Longobardi intorno al secolo IX ed inscritto in quella cerchia difensiva posta a presidio di Benevento, all’epoca capitale di un potente Principato.

Audio-Guida

Situato giusto sulla sommità della montagna, il Castello scruta le vallate circostanti, consentendo quindi il controllo dell’antica Via Appia. Nessun movimento di eserciti nemici poteva dunque sfuggire ai “milites” di Mons Fusculi, una fortezza naturale strategica ed inespugnabile.

Con i Normanni, il Castello, sotto il dominio della famiglia Montefuscoli, fu al centro di una sanguinosa guerra tra baroni che se ne contendevano il controllo. Al termine degli scontri, re Ruggiero d’Altavilla ottenne il possesso di Montefusco che da allora divenne demanio regio.

L’ascesa degli Svevi fu decisamente propizia per Montefusco: nel 1239 l’imperatore Federico II fece restaurare il castello, mentre nel 1240 autorizzò lo scavo di una cisterna per l’acqua sotto l’attuale Piazza.

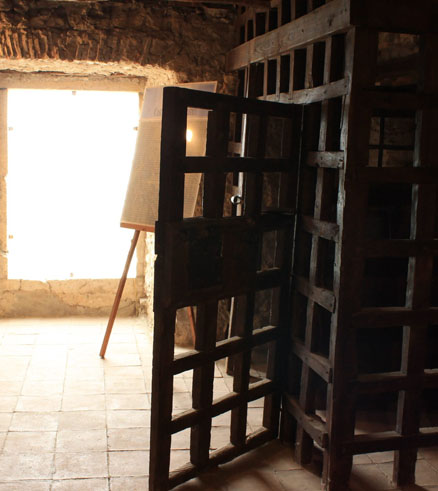

Nel 1284 scoppiata la Guerra del Vespro, Carlo D’Angiò riformava la suddivisione amministrativa del Regno: Montefusco diveniva capitale del Principato Ultra ed il suo castello la sede del governatore. Nell’antica fortezza, trovarono spazio il tribunale provinciale ed il relativo carcere.

Nel Seicento le brillanti arringhe del grande giurista locale Eliseo Danza resero il foro montefuscano uno dei più distinti del Mezzogiorno.

Nel Settecento il tribunale era uno dei più severi del Regno e il carcere confermava la sua tristissima fama. Si trattava di una prigione per soli delinquenti comuni, ma nel 1799 vi furono rinchiusi i primi detenuti politici.

Strumenti di Tortura

TORTURE IN CARCERE

La Regia Udienza di Montefusco era considerata una delle più severe del Regno di Napoli. La triste fama del suo antico Carcere, scavato “nella scoscesa della montagna”, era giustificata dalle terribili condizioni igieniche che costringevano persino il Preside provinciale ad abbandonare il palazzo durante i mesi estivi.

Audio-Guida

D’inverno, invece, il freddo e l’umidità della roccia tormentavano i detenuti. Ma queste prigioni erano note anche per le dolorose torture, descritte dettagliatamente dal giurista seicentesco montefuscano Eliseo Danza nel suo “De pugna doctorum“. In realtà è bene distinguere due tipi di “tormentum” quello “ad eruendam veritatem“, applicato nella fase istruttoria per estorcere la confessione all’accusato, e quello “ad poenam“, sanzione per i condannati più feroci e per chi violava il regolamento carcerario.

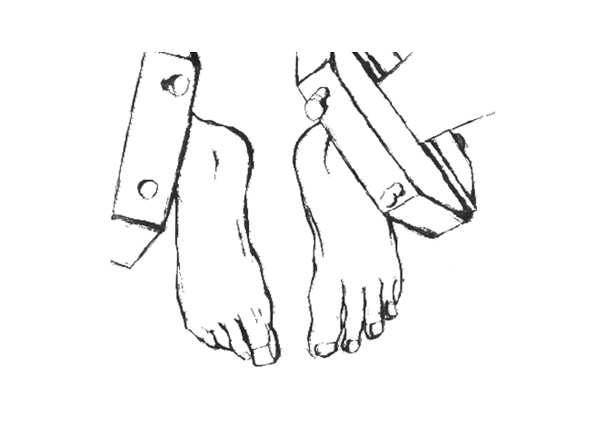

STANGHETTE

Le Stanghette erano un metodo di tortura praticato soltanto per alcune categorie di condannati.

Audio-Guida

Le stanghette erano utilizzate soprattutto con donne, vecchi e persone di gracile costituzione: era infatti un supplizio meno doloroso della corda. Consisteva nello stringere il piede, all’altezza del malleolo, tra due pezzi di legno che venivano progressivamente sempre più ravvicinati tramite un ingranaggio a vite, fino a provocare dolore atroce alle ossa e difficoltà a camminare.

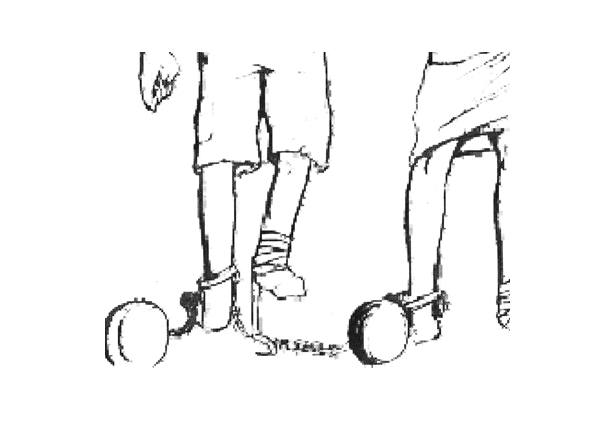

CATENA

A descrivere questo supplizio, praticato nel carcere di Montefusco, è stato Sigismondo Castromediano, che qui rimase rinchiuso fino al 1859 quando, per Decreto Reale, la pena dell’ergastolo venne commutata in esilio perpetuo.

Audio-Guida

“La catena! È un filo di sedici lunghe maglie, l’una all’altra legata; si estende per oltre tre metri e mezzo, supera di peso i quindici chilogrammi. Il suo rauco stridore e il perenne cigolio assordano e ammattiscono… Se mai avviene di potersene disciogliere, anche allora, per lungo tempo, se ne sente il peso: una dolorosa impressione, come se essa continui ad avvinghiare il piede”.

IL TAGLIONE

La pena dell’amputazione era prevista da una costituzione di Federico II e da una prammatica di Ferdinando I D’Aragona per i bestemmiatori, cui veniva amputata la lingua.

Audio-Guida

LINGUA DI CAPRA

Si tratta probabilmente della tortura più fantasiosa applicata nel carcere di Montefusco.

Audio-Guida

IL PUNTALE

La tortura più usata dai carcerieri di Montefusco era senza ombra di dubbio il Puntale.

Audio-Guida

In epoca risorgimentale, quando il carcere di Montefusco divenne bagno penale di prima classe, la punizione più usata dai carcerieri per sanzionare comportamenti contrari al regolamento interno era senza dubbio il Puntale. I detenuti erano di regola liberi di circolare all’interno delle proprie corsie: quando venivano costretti al puntale, invece, una catena li vincolava ad un anello infisso nel suolo, limitando ampiamente i movimenti in uno spazio ristrettissimo. In epoca risorgimentale, quando il carcere di Montefusco divenne bagno penale di prima classe, la punizione più usata dai carcerieri per sanzionare comportamenti contrari al regolamento interno era senza dubbio il Puntale. I detenuti erano di regola liberi di circolare all’interno delle proprie corsie: quando venivano costretti al puntale, invece, una catena li vincolava ad un anello infisso nel suolo, limitando ampiamente i movimenti in uno spazio ristrettissimo.

IMPICCAGGIONE

La pena capitale per eccellenza era comminata per molti reati gravi.

Audio-Guida

Era comminata, in particolare, per i reati come il brigantaggio, l’omicidio, il furto, la violenza carnale, tradimento, lesa maestà divina o umana, contraffazione di moneta. Le esecuzioni erano pubbliche ed avvenivano presso il crocevia di Passo Serra, mentre i cadaveri venivano sepolti nella vicina chiesa di Santa Maria di mezzo mondo.

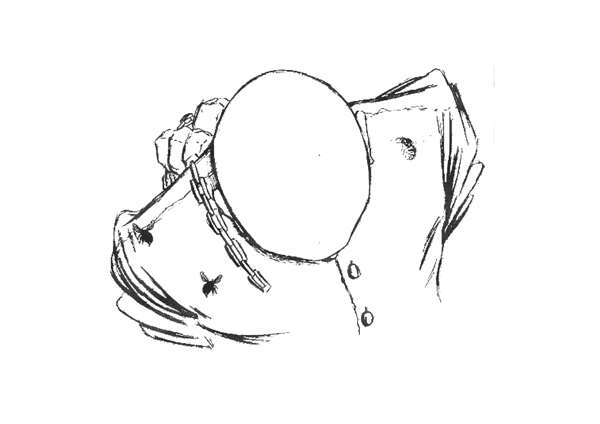

MOSCONE

Una delle torture più insopportabili applicate nel carcere di Montefusco fu il “Moscone”.

Audio-Guida

Questa forma di tortura, deprecata da Eliseo Danza per la sua crudeltà, consisteva nel far indossare all’imputato un camicione e nell’inserirvi mosche o vespe. La camicia doveva essere ermeticamente chiusa al collo e alla vita di modo che gli insetti, non potendo uscire, avrebbero cominciato a tormentare il presunto reo.

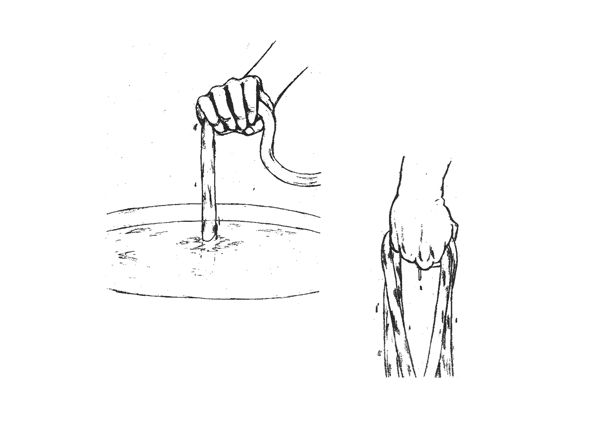

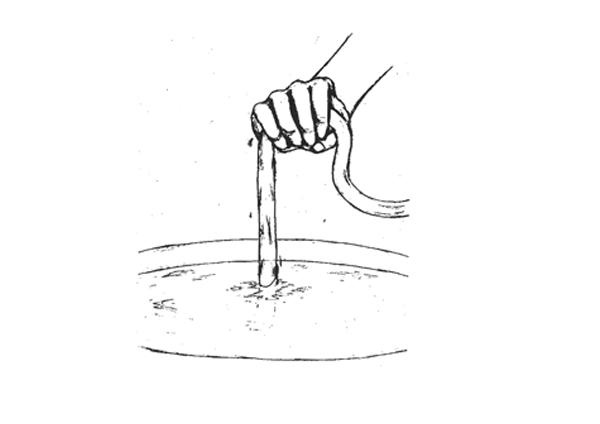

TRATTO DI CORDA

Si tratta di una tortura abbastanza comune in tutta Europa e molto frequente nel carcere di Montefusco per la semplicità della sua esecuzione.

Audio-Guida

I polsi dell’imputato venivano legati all’estremità di una lunga corda che lo teneva sospeso in aria. La corda passava dentro un anello di ferro posto sotto il soffitto; all’altro capo veniva tirata dagli aguzzini, a mano o tramite una ruota. Si aveva così l’effetto di una carrucola: il malcapitato veniva sollevato e poi improvvisamente lasciato cadere, in modo da far gravare tutto il peso sulle giunture delle spalle e determinarne la slogatura.

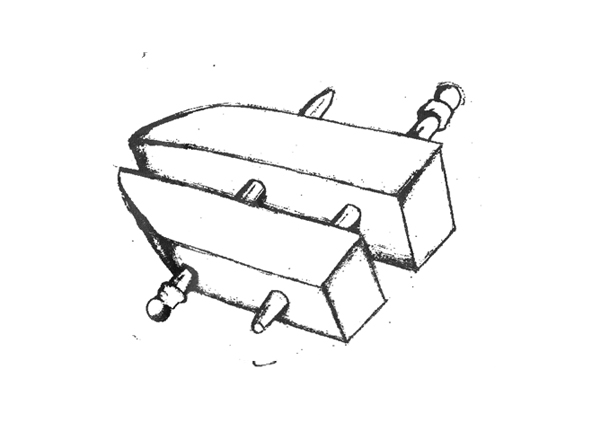

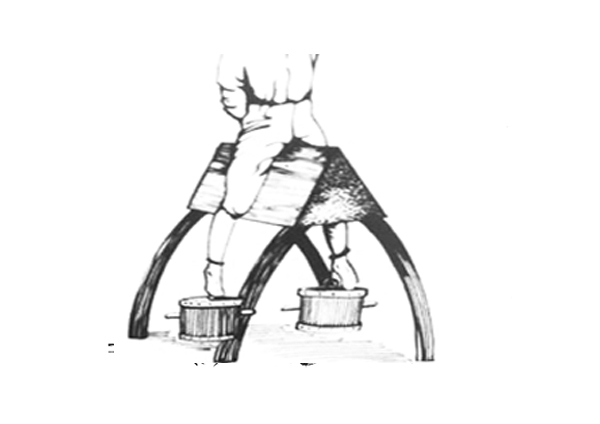

POLLETRO

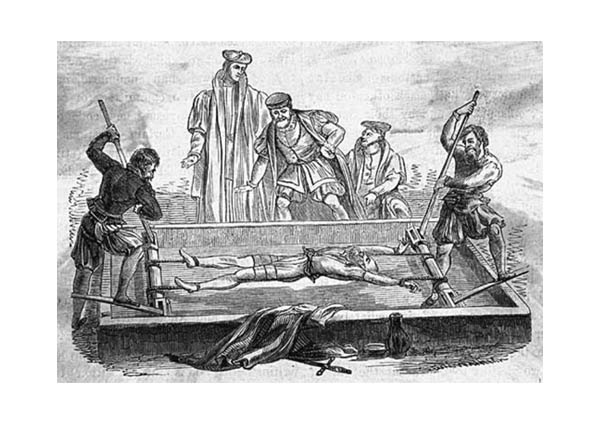

Con questo termine si indicava nel regno di Napoli, l’antica tortura romana dell’eculeo.

Audio-Guida

“Polletro” è un termine arcaico per “puledro” ed infatti lo strumento di tortura utilizzato era una sorta di cavalletto di legno che poteva grossolanamente ricordare le forme di un equino sul cui dorso spiccava uno spuntone molto aguzzo. Il torturato veniva costretto a sedersi sopra di esso e poi gli venivano applicati dei pesi alle braccia e alle gambe in modo da ottenere lo stesso effetto di un impalamento. Gli arti restavano in trazione per ore e questo poteva determinare deformazioni perenni.

Due racconti di Palmerino Savoia

CATENE DI CONDANNATI ALLE TRIREMI SPAGNUOLE

I due episodi di seguito illustrati da Palmerino Savoia, sono riferiti da Eliseo Danza, giureconsulto e scrittore montefuscano vissuto a cavallo dei secoli XVI e XVII, nella sua opera maggiore che si intitola “De Pugna Doctorum” stampata a Montefusco nel 1644 da un tipografo ambulante.